ãã³ã©ã ãå´åAIãçã¾ãããã£ããã¯éå´æ»ã

ä»åã¯ãå´åAIããçã¾ãããã£ããã«ã¤ãã¦ã話ãã¾ããä»ã§ããã人æä¸è¶³å¯¾çãªã©ã¸ã¨é è³ãåä¸ãã¦ãã¾ãããå´åAIã®ãã£ããã¯éå´æ»ã¸ã®å¯¾å¿ããã§ããã

ãã¼ã¯ã¼ãã¯ã亡ããªããã¦ããããã¨ã¯ã亡ããªãåããããã£ã¦ãããã¨ãããã¨ã§ããéå´æ»äºä»¶ãçºçããã¨ãå¤åæéã®éè¨ããååçã¸ã®ãã¢ãªã³ã°ãéãã¦ç¾ç¶ææ¡ããããªãã¾ãããã®å¾ã®è©±ãã¯ã°ããã¹ã¯ãªã®ã§ããã§ã¯å²æããã®ãã¢ãªã³ã°æã«ããã£ã¦ããè¨èã«ãè¨ããã¦ã¿ãã°â¦ããããããã°â¦ãã¨ããè¨èãå¤ãåºã¦ãã¾ãããï¼äºä»¶ãèµ·ããã°å®ã¯ããã£ã¦ãããã¨ã§ã¯ãªãããã¨ãæ å ±ãä¼ç¤¾ã«ããã£ã¦ããªãã ãããã¨ã

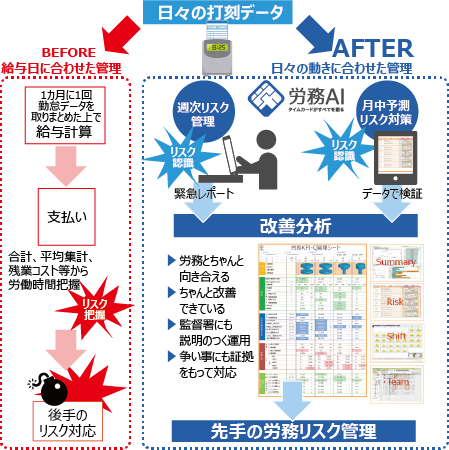

ãã®åå ã«ã¤ãã¦ãçãã¯ç°¡åã§ãããç· æ¥ãããããããããªããã¨ãããã¨ãå´åæéããæ¥ã§åã£ã¦éè¨ãã¦ãããæ¯æ1åããªã»ããããã¦ãã¾ããã¼ã¿ã«ãªã£ã¦ãããã¨ãããã¨ã給ä¸è¨ç®ã«ããã¦ã¯ãéè¦ãªãæ¥ãã¾ããæ次æ¯è¼ã«ããã¦ããæ¥ããªãã¨ã§ããªããããã¯ç解ã§ããããã©ãå´åã®è¦³ç¹ããè¡ãã¨ãå´åã®æé軸ã¯ãå ¥ç¤¾ãã¦ããéè·ããã¾ã§å»¶ã ã¨ç¶ããã¨ããæé軸ãæ¥åã®æé軸ã§ã¯å´åã®ãªã¹ã¯ããã¸ã¡ã³ãã¯ã§ããªããããã§çºè¦ããã®ã¯ããæ¥ã«ãã£ã¦å£ããã¦ãããã¼ã¿ãããã¯ãé£ç¶æ§ãã¨ãããã¼ã¿ã§ããã

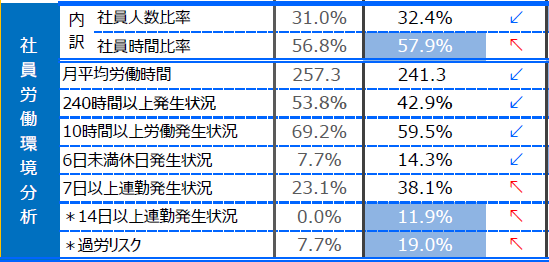

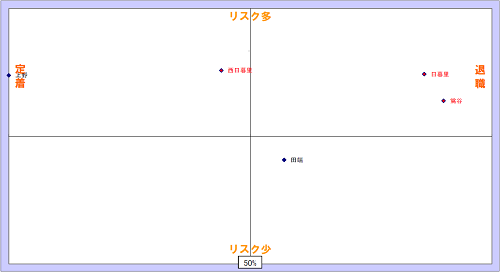

é£ç¶å¤åãçºçãããã¨ãããã¨ã¯ãä¼ãã¦ããªããã¨ãããã¨ãä¼æ¥æ¥æ°è¦ãã°ããããããããªãã¨æããã¾ãããé£ç¶å¤åã¯ãç¹å®ã®åºæ¥ã人ã ãã«ä»äºãéä¸ããã¨ãããã¨ãä¸æçãªå¿ããããç¹å®ã®äººã ãå¿ããã®ããã¿ããªãã¿ããªå¿ãããã°ãããã¯ããã®ä»ã®çµå¶æ°å¤ã§ææ¡ã§ãã¾ããããããç¹å®ã®äººã ãã«ä»äºãåããã¨ãã観ç¹ã§å´åãªã¹ã¯ãå®ç¾©ãã¦ã¿ã¦ããã¨ããããã®ãåºã®åé¡ã®è¦ãæ¹ã¯å¤ãã£ã¦ãã¾ãã

å´åæéã質ã¨éã§ãªã¹ã¯åãã¦ãâè¦ããåâããã¾ããã質ãå®ç¾©ããæã«ãé£ç¶æ§ã¨ããèãæ¹ãæ´»ç¨ããã®ã§ãããã ã®åºå¤æ¥æ°ã®é£ç¶æ§ã ãã§ã¯ãªããæ§ã ãªè² è·ã®ãããåãæ¹ã®é£ç¶æ§ããããåºã®å¿ãããâè¦ããåâãã¦ãã¾ããããã®æè¡ã®ã¢ã«ã´ãªãºã ã§åãã¦ç¹è¨±ãåãã¾ãããå¤æ ã·ã¹ãã ãã©ãã ãé«åº¦åãã¦ãããã®äºå®ã®ææ¡ã®ä»æ¹ã¨ééããã°ãè¨ããã¦ã¿ãã°â¦ããããããã°â¦ãã¨ãããä¸å¹¸ãªå´åãçã¿åºãã ãã§ããååã®ã³ã©ã ã§ãæ¸ãã¾ãããããã¡ãã¡ã ãã§ãåãæ¹ã¯å¤ããã®ã§ã¯ãªããæ¬é¨ãè¦ããªããªãã ãã§ãã次åã¯ããã®ç¹ã«ã触ãã¦ã¿ããã¨æãã¾ããï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ããªã¼ã¬ã«ã»ãªãã©ã·ã¼ãé»é¨å¾åï¼

ã±ãªã¼ã¬ã«ã»ãªãã©ã·ã¼ã§ã¯ãWEBä¸ã§ããç¡æãããªãã®ãåºã®ææã«ã¤ãªããéè¦ãã¤ã³ãããç¥ãããã¾ããããã¯ããã¾ããããèå³ããæ¹ã¯ãã²ãã²ï¼ã¾ããå´åAI ãæ´»ç¨ããå´åãªã¹ã¯ããã¸ã¡ã³ããæä¾ãã¦ãã¾ãã®ã§èå³ããæ¹ã¯ãååããã ããã