ãã³ã©ã ãé¢è·çã人äºè©ä¾¡ã«ãããã¨ãããããªã

ãä»åã¯ã飲é£åºã«ãããé¢è·çã«ã¤ãã¦ãã話ããããã¨æãã¾ããç§ã¯é£²é£åºã®åºé·ã®è©ä¾¡å¶åº¦ãæ§ç¯ããéã«ä¸è¬çãªé¢è·çãæ´»ç¨ãããã¨ããå§ããã¾ãããã¨ããã®ã¯ãé¢è·çã¨åºé·è½åã¯ããã¾ãã¯ã£ããã¨ç¸é¢æ§ãè¦ã¦åããªããã¨ãå¤ãããã§ãã

ãé¢è·çã¨ã¯ã人ãè¾ãã¦ããå²åã示ãçµå¶ææ¨ã¨ãªãç©ã§ããçããã®ä¼ç¤¾ã§ã¯ã©ã®ããã«ç®åºããã¦ããã§ãããããä¸è¬çãªé¢è·çã®è¨ç®æ¹æ³ã¯

å¹´éé¢è·ç=æåæ¥ã®å¨ç±ãã¦ãã人ã®å 1å¹´éã§è¾ãã人ã®äººæ°Ã·æåæ¥ã«å¨ç±ãã¦ãã人æ°Ã100

ã§ç®åºãã¾ããæåã«å¨ç±ãã¦ãã人ã®ãã¡ãè¾ãã人ã®å²åãé¢è·çã¨ãããã¨ã«ãªãã¾ãããããä¸è¬çãªé¢è·çã®è¨ç®æ¹æ³ã§ãã

ããããéå»ã®ã³ã©ã ãæãåºãã¦ãã ããã飲é£åºã§ã¯ãå ¥ã£ã¦ããè¾ãã人ãå¤ãã¨ãã飲é£æ¥çã®ä¸ã§ãä¸è¬çãªé¢è·çã®è¨ç®æ¹æ³ã§ã¯ç¾ç¶ãã¯ã£ããã¨ç¤ºããã¨ã¯ã§ãã¾ããã1年以ä¸åãã¦ãã人ã®é¢è·è æ°ã®å²åãå¤ãåæ ãããã ãã§ããåæ¥çã®å¤ãå¹´ã®é¢è·çã¯é«ããªã£ã¦ãã¾ãã¾ããç§ã¯ã飲é£åºã®é¢è·çãç®åºããæã«ã¯ã次ã®å¼ã§ç®åºãã¾ãã

飲é£å¹´éé¢è·çã=ã1å¹´éã«éè·ãã人ã®ç·æ°ã÷ãæåæ¥ã«å¨ç±ãã¦ãã人æ°ãÃã100

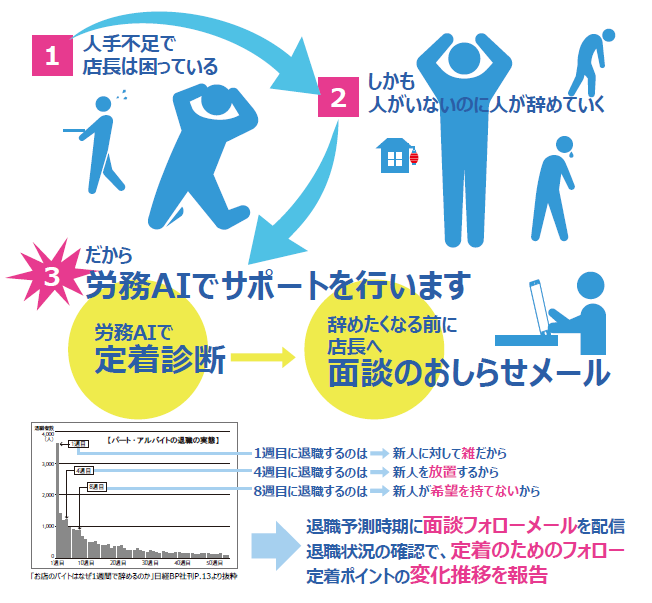

ãã®è¨ç®ã®æ¹ããåºèéã®å·®ã¯ã¯ã£ããã¨è¦ããã¨ãã§ãã¾ããããããããã§ãããã¯ãé¢è·çã¯ãåºé·ã®è½åã¨ã®é¢ä¿ã¯ã¯ã£ããã¨è¦ããªããã¨ãå¤ãã§ããããã§ãç§ãããããããã®ã¯åæéè·çã§ããåæéè·ã¨ã¯3ãæ以å ã«è¾ãã人ã¨ãã¾ããè¨ç®æ¹æ³ã¯ã

å¹´éåæéè·çã=ã3ãæ以å ã«è¾ãã人ã®ç·æ°ã÷ãå¹´ééè·è æ°ãÃã100

ãã®æ°å¤ã¯ãéè·è ã®ä¸ã«3ãæ以å ã§è¾ãã人ã®å²åãã¿ã¾ãã

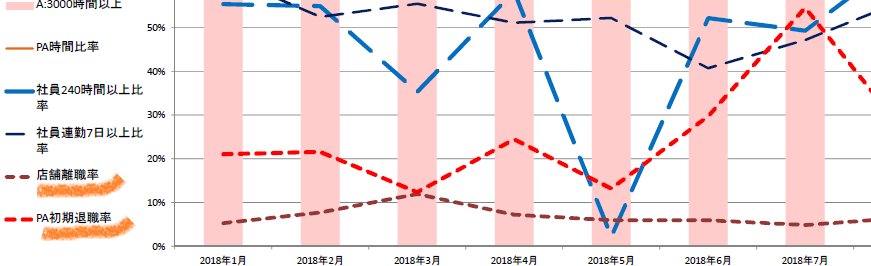

è¶è²ã®ç¹ç·ã¯ãæéé¢è·çã赤è²ã®ç¹ç·ã¯åæéè·çã§ãããã®ãåºã§ã¯ã3æã«ããã¦é¢è·çãé«ã¾ã£ã¦ãã¦ãã¾ããã1æã®åæéè·çãé«ããããããã3æã«å¤§éã®åæ¥çãæ±ããäºåã«æ°è¦æ¡ç¨ããããªã£ã¦ããã«ãé¢ããããåæ¥çã¨ã¨ãã«ãæ°è¦æ¡ç¨ããã¢ã«ãã¤ããéè·ããã¦ãã£ã¦ãã¾ã£ã¦ããã¨è¨ãã¾ããããã¦ã4æ以éã¯ãæ°è¦æ¡ç¨ããã人ããã³ãã³ã¨éè·ãã¦ãã£ã¦ãããã¨ãè¦ã¦åãã¾ãã

ãªããé¢è·çãåºé·ã®è©ä¾¡ã«ä½¿ããªãããããã¯ãåºé·ã®è½åãåæ ãã¦ããæ°å¤ã¨ã¯è¨ãåããªãããã§ããããããåæéè·çã¯ããã¡ãã¨ãåºã§åå ¥æ¹ãä½ããããè¾ããªãã¨ããä»çµã¿ã®éç¨ã§æ¹åã§ãã¾ããã¨ãããã¨ã¯ããåºã§åå ¥æ¹ããã¡ãã¨ãã£ããã©ããã§æ°å¤ãå¤ããããã®æ°å¤ã§ããã°ãè©ä¾¡å¶åº¦ã«ãããè©ä¾¡ã®ææ¨ã¨ãã¦æ´»ç¨ãããã¨ãã§ãã¾ãã人ãè¾ãããããã¨ãªãããåºã«å®çãããã¦ããã¨ãããã¨ã¯ä¼ç¤¾ã«ã¨ã£ã¦å¤§ããªè²¢ç®ã ãããããè©ä¾¡ã®é ç®ã«å ¥ãã¦ãããã¨ã¯ã¨ã¦ã価å¤ãããã¨åæã«ç´å¾æãé«ãè©ä¾¡ã¨ãªãã¾ããï¼æ ªå¼ä¼ç¤¾ããªã¼ã¬ã«ã»ãªãã©ã·ã¼ãé»é¨å¾åï¼

ã±ãªã¼ã¬ã«ã»ãªãã©ã·ã¼ã§ã¯ãåæéè·çãéæç®åºãããå¤æ ãã¼ã¿ã®ã¢ã¦ãã½ã¼ã·ã³ã°ããããåæéè·ã®é²æ¢ã®ãæä¼ãã¾ã§ããµãã¼ãããã¦ããã ãã¾ãããèå³ããæ¹ã¯ãã²ãååããã ããã